Die Vereinten Nationen haben den 12. Mai zum Internationalen Tag der Pflanzengesundheit erklärt. Er hat das Ziel, weltweit das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie der Schutz der Pflanzengesundheit dazu beitragen kann, die Hungersnot zu beenden, die Armut zu verringern, die biologische Vielfalt und die Umwelt zu schützen und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Um die Welt im Jahr 2050 ernähren zu können, muss die landwirtschaftliche Produktion um 50 Prozent gesteigert werden. Der Schutz der Nutzpflanzen vor Schädlingsbefall ist dabei von zentraler Bedeutung. Denn jährlich gehen bis zu 40 Prozent der Ernten im Wert von 200 Milliarden Euro durch Schädlinge und Pflanzenkrankheiten verloren.

Internationaler Tag der Pflanzengesundheit

Unsere FuE Projekte rund um die Pflanzengesundheit

Selbstschutz - Self-Defense

Kutikulärer Wachs in der Abwehr von Krankheitserregern

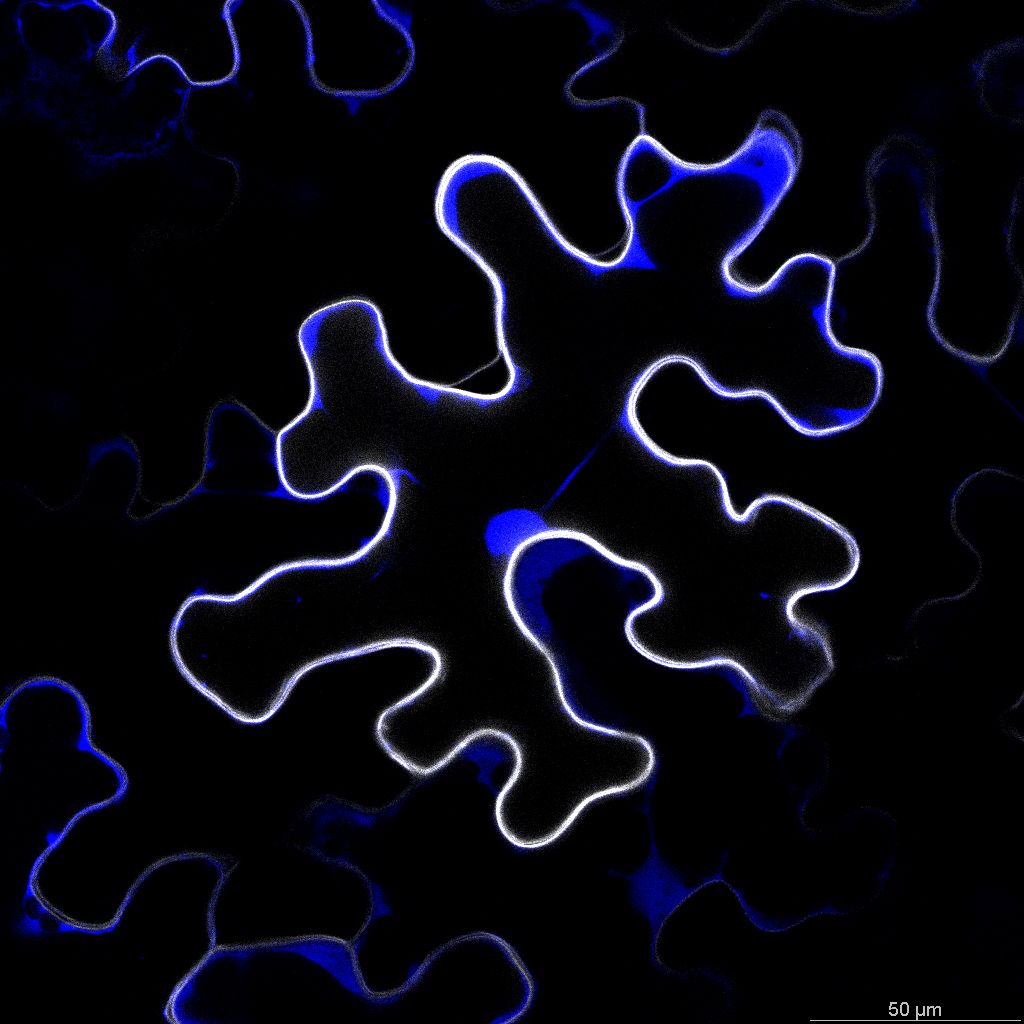

Wachse auf der der Pflanzenoberfläche (Kutikularwachse) spielen eine entscheidende Rolle bei der Stressreaktion wie Pathogenbefall und der Fruchtqualität. Unser Verständnis der unterschiedlichen Zusammensetzung und der genetischen Mechanismen, die der Bildung von Kutikularwachsen in Weinbeeren zugrunde liegen, ist nach wie vor begrenzt. Ziel dieser Studie war es daher, die Zusammensetzung der Kutikularwachse zu charakterisieren und die Gene zu identifizieren, die an ihrer Biosynthese beteiligt sind. DOI

Physiochemische Wechselwirkung zwischen osmotischem Stress und einem bakteriellen Exometaboliten fördert Pflanzenkrankheiten

Die Studie zeigt, dass Brassicapeptin A eine Schlüsselrolle in der Krankheitsentwicklung der Pflanzen spielt und dass die physiochemische Interaktion zwischen Umweltstressoren und bakteriellen Metaboliten entscheidend für das Verständnis von Pflanzenkrankheiten in komplexen Böden ist. Das Team konnte so neuartige Mechanismen mikrobieller Pathogenität aufdecken – mit weitreichenden Implikationen für eine nachhaltige Landwirtschaft und die Pflanzenresilienz in salzhaltigen Böden.

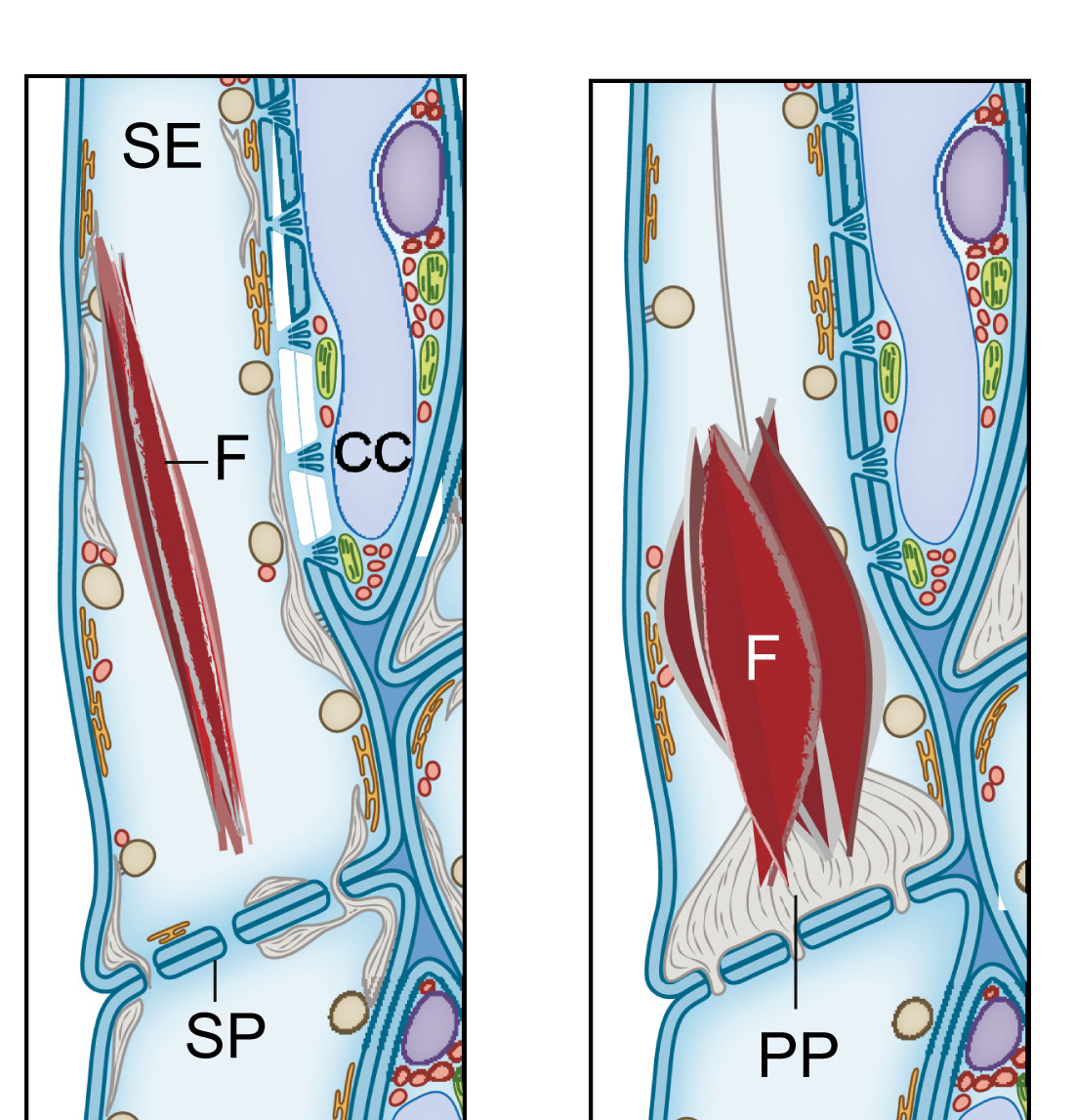

Strukturelle Phloem-Proteine

Das Phloem spielt eine entscheidende Rolle beim Transport von Photosyntheseprodukten innerhalb der Pflanze. Es ist jedoch anfällig für Verletzungen, Schädlinge, Parasiten und Krankheitserreger. Um diesen Bedrohungen entgegenzuwirken, haben Pflanzen effektive Abwehrmechanismen entwickelt, zu denen auch strukturelle Phloem-Proteine (P-Proteine) gehören. Diese Proteine tragen dazu bei, beschädigte Siebröhren zu verschließen und so die Pflanze vor Krankheitserregern zu schützen. Ein besseres Verständnis der Rolle von P-Proteinen in der pflanzlichen Abwehr ermöglicht es, Phloem-Engineering als neue Strategie für die Züchtung von Pflanzensorten einzusetzen, die gegen Schädlinge, Krankheitserreger und Parasiten resistent sind. Noll et al. 2022

Eine aktuelle interdisziplinäre Studie in Zusammenarbeit mit Forschenden am Fraunhofer IME in Münster und weiteren Experten untersucht, wie Pflanzen die Wahrnehmung von Krankheitserregern in elektrische Signale umwandeln und dadurch lokale sowie systemische Abwehrreaktionen auslösen. Überraschenderweise deuten die Ergebnisse darauf hin, dass strukturelle Phloemproteine, die bisher vor allem mit dem Verschluss der Siebplatten nach Verletzungen assoziiert wurden, möglicherweise auch an der Signalübertragung beteiligt sind. Furch et al. 2025

Immunitäts-Zelloberflächenrezeptoren

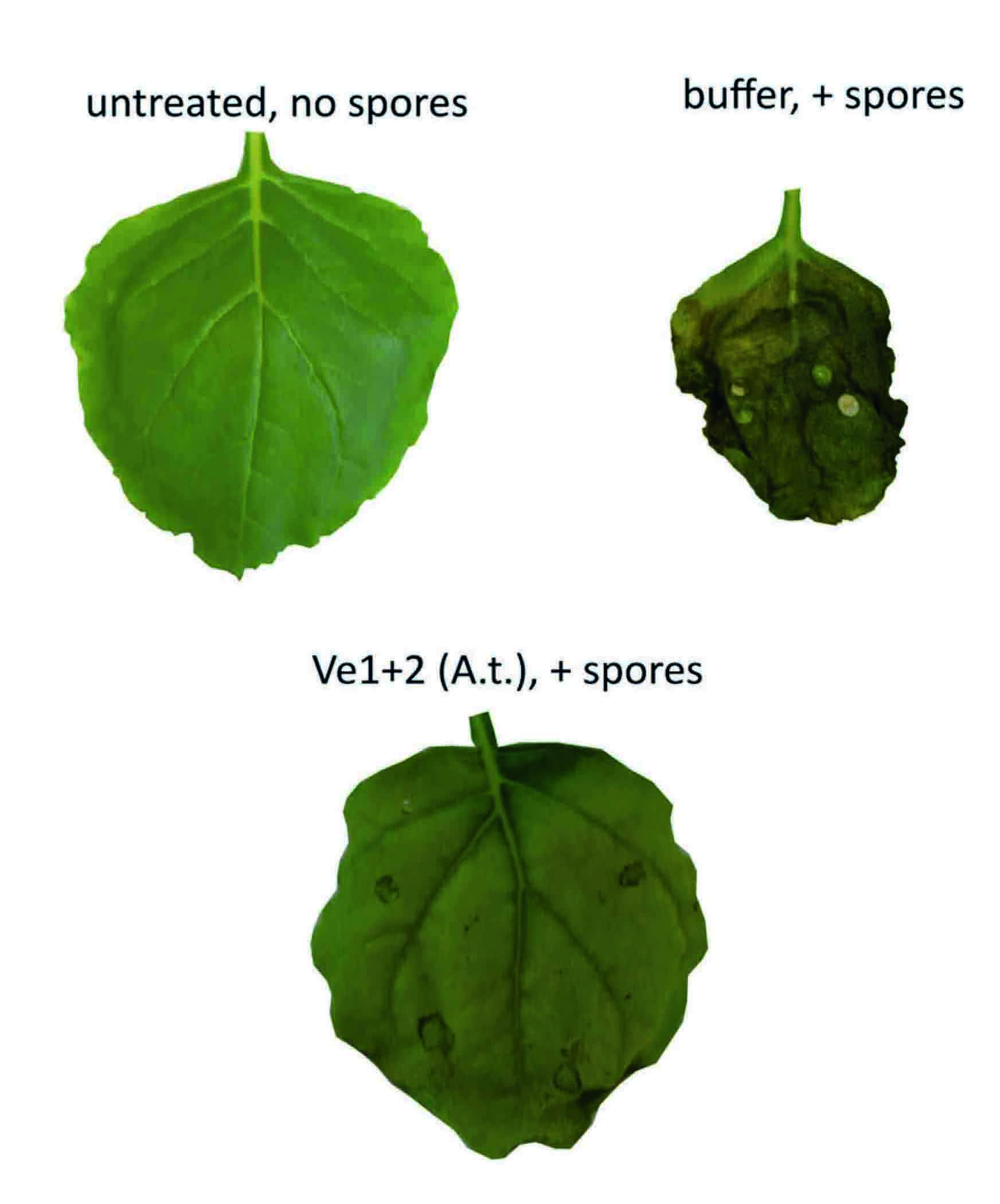

Pflanzen erkennen schädliche Mikroben, indem sie molekulare Muster in den Virulenz-Effektoren des Pathogens erkennen. Die Immunitäts-Zelloberflächenrezeptoren Ve1 und Ve2 schützen Pflanzen vor Pilzen der Gattung Verticillium, die die Kraut- und Knollenfäule verursachen, eine weltweite Krankheit, die viele Nutzpflanzen befällt.

Transgene Pflanzen, die Ve1 und Ve2 gemeinsam exprimieren, reduzieren den Titer des Krankheitserregers um weitere 90 Prozent im Vergleich zu Pflanzen, die nur Ve1 oder Ve2 exprimieren. Bioassays zeigen, dass der Ve1Ve2-Komplex durch die schnelle Freisetzung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) eine spezifisch erhöhte Immunität gegen den Erreger aktiviert. Diese Ergebnisse weisen auf einen Mechanismus hin, mit dem die Zusammensetzung eines Zelloberflächenrezeptor-Heterokomplexes optimiert werden kann, um die Immunität gegen Pflanzenkrankheiten zu verbessern.

Naturkautschuk reduziert Herbivorie

Taraxacum koksaghyz ist eine alternative Kautschukpflanze, die in Europa angebaut wird, wo sie von pflanzenfressenden Maikäferlarven angegriffen werden könnte, die im Boden leben. In einer aktuellen Studie wurden die Auswirkungen von cis-1,4-Polyisopren, einem Hauptbestandteil von Naturkautschuk, auf die Pflanzenresistenz gegenüber Insektenfraß und das Wurzelmikrobiom untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass Pflanzen mit reduziertem Kautschukgehalt in Gegenwart der Maikäferlarven größere Biomasseverluste erlitten als Pflanzen mit normalem Kautschukgehalt. Wurden Maikäferlarven mit Futter mit unterschiedlichem Kautschukgehalt gefüttert, bevorzugten die Pflanzenfresser das Futter, das mit Latex mit niedrigem Kautschukgehalt angereichert war. Darüber hinaus hemmte die Zugabe von gereinigtem cis-1,4-Polyisopren die Nahrungsaufnahme der Larven und verringerte ihre Gewichtszunahme.

Stärkung der Pathogenresistenz

Weltweit verursachen Schaderreger signifikante Verluste bei der Kartoffelernte. Das vom BMEL geförderten Verbundprojekt ADLATUS hat sich daher das Ziel gesetzt die Resistenz der Kartoffel gegenüber bedeutenden Schaderregern zu verbessern. Mithilfe neuer Wirtsfaktoren sowie bestehender Abwehrmechanismen soll die Abwehr der Kartoffel insbesondere gegenüber Viren und Fadenwürmer (Nematoden) gestärkt und Erträge künftig gesichert werden. Im Fokus stehen dabei bedeutende Quarantäne- und Nichtquarantäneschaderreger wie Wurzelgallennematoden (Meloidogyne chitwoodi), Kartoffelvirus Y, Kartoffelblattrollvirus und Tabak-Rattle-Virus.

Pflanzenstärkung

Beschichtungen mit Wirkung

Unsere SeedPlus-Technologie fördert gezielt die Pflanzengesundheit – mit geprüften, ökologisch unbedenklichen Materialien. Ob Schutz, Wasserversorgung, Nährstoffe oder Wachstumsförderer: Das Fraunhofer IME entwickelt mit seinen Partnern bedarfsorientierte, skalierbare Lösungen für verschiedenste Anwendungen. Im Zuge der Entwicklung sind umfassende Prüfverfahren zur Risikobewertung der Beschichtungen enthalten – für gesunde Pflanzen von Anfang an.

Pathogendetektion

Detektion mittels isothermaler Amplifikation

Kartoffelpflanzen sind anfällig für eine Vielzahl wirtschaftlich relevanter Viren, die die Knollenqualität beeinträchtigen und die Erträge um bis zu 50 Prozent reduzieren. Eine der größten Bedrohungen stellt die viröse Eisenfleckigkeit dar: Eine Knollennekrose, die durch das Tabak-Rattle-Virus (TRV) verursacht und durch Nematoden übertragen wird.

Im Projekt TRV2GO wurde daher ein einfacher, stabiler, sensitiver, ohne spezielle Ausstattung durchführbarer und somit praxistauglicher Nachweis entwickelt. Das Diagnoseverfahren beruht auf einer isothermalen Amplifikation viraler Genabschnitte, kombiniert mit einem spezifischen Nachweis der Amplifikationsprodukte mittels Lateral-Flow Dipstick.

MagnI-SENSE: Magnetische Immuno-Sensorik und Cloud-basiertes Expertensystem zur nachhaltigen Sicherstellung landwirtschaftlicher Erträge

Ziel des Verbundprojekts »MagnI-SENSE« ist die Entwicklung eines innovativen Analyse- und Monitoringsystems für Landwirte. Darin sollen eine vor-Ort-Analytik basierend auf funktionalisierten magnetischen Nanosonden und DNA-Amplifikation sowie ein individuelles Beratungskonzept mit KI-gestützter Prognose für Pathogenbefall enthalten sein. So wird Landwirten ermöglicht PSM-Einsatz zu reduzieren, die Ernteerträge zu maximieren und neben dem positiven ökologischen Aspekt auch Kosten einzusparen. Das Konzept wird anhand ausgewählter pilzlicher Getreidepathogene erprobt.

Schädlingsbekämpfung

Entwicklung umweltverträglicher Insektenbekämpfungsmittel auf Basis von dsRNA

Die wichtigste Waffe im Kampf gegen Schadinsekten sind Insektenbekämpfungsmittel, welche aufgrund ihrer umweltschädigenden Wirkung stark in Kritik geraten sind. Der Entwicklung neuer, nachhaltiger Pflanzenschutzmittel kommt daher eine immer größere Bedeutung zu. Das Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME, Institutsteil Bioressourcen (IME-BR) stellt sich dieser Herausforderung und setzt dabei auf die Entwicklung selektiver und daher nachhaltiger Bekämpfungsmittel auf Basis von doppelsträngige RNA (dsRNA).

Doppelte Bedrohung: Die Rolle der Schilf-Glasflügelzikade bei der Ausbreitung zweier Pflanzenpathogene in Kartoffelfeldern

Die Schilf-Glasflügelzikade Pentastiridius leporinus fungiert als Hauptvektor für zwei bakterielle Krankheitserreger in Kartoffelfeldern. Die Erreger, das γ-Proteobakterium »Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus« und das Stolbur-Phytoplasma »Candidatus Phytoplasma solani«, verursachen das Krankheitssyndrom »basses richesses« (SBR) in Zuckerrüben. Dieses Syndrom führt zu Ertragseinbußen und zu einer Reduzierung des Zuckergehalts. Bereits 2022 wurden Symptome wie das Verwelken von Blättern und gummiartigen Knollen auf Kartoffelfeldern festgestellt, die von P. leporinus besiedelt waren. Die Übertragung von Arsenophonus wurde in einer vorherigen Studie des Fraunhofer IME bestätigt (Behrmann et al., 2023). Darauf wurde die Verbreitung beider Krankheitserreger im Südwesten Deutschlands in den Jahren 2022 und 2023 überwacht. Dies führte zur weitverbreiteten Entdeckung von Arsenophonus. Es konnte festgestellt werden, dass die Besiedelung bereits vor 2022 erfolgte, als der Krankheitserreger erstmals in Kartoffeln nachgewiesen wurde. Im Jahr 2023 hatte die Verbreitung von Stolbur in Kartoffeln zugenommen, während die Verbreitung von Arsenophonus ähnlich war wie in den Jahren 2022 und 2023. Resultierend kann die Adulte P. leporinus beide Krankheitserreger auf Kartoffeln übertragen. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit effektiver Kontrollstrategien gegen beide Krankheitserreger und ihren Überträger P. leporinus.

Mikroorganismen zur Kontrolle phytopathogener Pilze

Durch die klimatischen Veränderungen unserer Zeit verstärken sich die Wetterextreme, was wiederum zu vieldimensionalem Pflanzenstress führt. Unter dem Einfluss langer Hitze- und Trockenperioden sowie Extremniederschlägen sind heimische und neue Pflanzenschädlinge auf dem Vormarsch. Hierzu gehören pilzliche Erreger, die die Ertragssicherung von Grundnahrungsmitteln im Öko- und konventionellen Landbau beeinträchtigen. Die Resistenzbildungen dieser Erreger konfrontieren die Landwirtschaft mit zunehmenden Problemen. Es braucht alternative antifugale Pflanzenschutzmittel.

»ViVeBeet«

Für einen auskömmlichen Ertrag bei der Zuckerrübenernte müssen die Rüben während der Anbausaison vor diversen Schaderregern geschützt werden. Hierzu gehören auch harmlos wirkende Blattläuse, die jedoch Viruskrankheiten übertragen können. Das Fraunhofer IME verfolgt den Ansatz, ein speziell auf Blattläuse zugeschnittenes doppelsträngiges RNA-Molekül zu konstruieren welches mittels Pflanzenschutzspritzen in geeigneter Formulierung ausgebracht wird, um Zuckerrüben zukünftig vor Vergilbungsviren zu schützen.

»ProBioControl«

Die konventionelle Landwirtschaft in Deutschland ist für nahezu die gesamte Belastung der Umwelt mit chemischen Pflanzenschutzmitteln verantwortlich. Mit ca. neun kg/ha/Jahr führt die Nutzung dieser PSM zu einem Verlust an Biodiversität, der Vernichtung von Lebensräumen und der Manifestation von Pestiziden in Nahrungsketten. Zusätzlich verursacht die Landwirtschaft 7,5% der deutschen Treibhausgas-Emissionen und ist damit ein Treiber des Klimawandels. Die Rate des Biodiversitätsverlusts und der globalen Erwärmung haben bereits ein kritisches Limit überschritten. Dies führt zu extremen klimatischen Ereignissen wie langen und häufigeren Trockenperioden und starken Regenfällen und schwächt die deutschen Ökosysteme. In dieser angespannten Situation sind Pflanzenschädlinge auf dem Vormarsch.

Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, ist eine Transformation und Neuausrichtung der landwirtschaftlichen Systeme in Richtung einer bioökonomisch verträglichen, nachhaltigen Lebensmittelproduktion unumgänglich. Ein wesentlicher Bestandteil dessen sind Bestrebungen den ökologischen Landbau zu fördern. Doch gerade dieser Form des Anbaus mangelt es an Bekämpfungsmitteln gegenüber Pflanzenpathogenen. Einen wesentlichen Faktor für hohe Ertragsverluste stellen Pilzkrankheiten im Ökolandbau dar. Eine Reihe von ökologisch anwendbaren Biokontrollmitteln sind auf dem Markt erhältlich, jedoch fehlt in vielen Fällen das Wissen über ihre genaue Wirkweise. Ziel des Projektes ist es, mikrobielle Stämme zu identifizieren und zu charakterisieren, die als antifungale Biokontrollmittel verwendbar sind.

Schad- und Vektor- Insektenkontrolle

Insektenschädlinge sind für bis zu 30% der weltweiten Ernteverluste verantwortlich und verursachen einen geschätzten wirtschaftlichen Schaden von über 500 Milliarden Euro pro Jahr. Es wird erwartet, dass diese Bedrohung mit dem Klimawandel, der zunehmenden Reisetätigkeit und dem globalisierten Handel als Schlüsselfaktoren für die Ausbreitung invasiver Schädlinge weiter zunimmt.

Pflanzenschutz ist ein Wettrüsten, da Insektenschädlinge schnell gegen Insektizide resistent werden. Darüber hinaus schränken behördliche Vorgaben für die auf dem Markt verfügbaren Wirkstoffe die Möglichkeiten der Erzeuger ein, Ernteschäden durch Insekten zu verhindern. Die Mission der Abteilung »Schad- und Vektor- Insektenkontrolle« ist es, neue und umweltfreundliche Pflanzenschutzstrategien zu entwickeln.

Zähmung der Teufelszwirne - Blühzeitkontrolle von Cuscuta spp.

Teufelszwirne, auch Cuscuta genannt, sind einjährige Holoparasiten, die ihr Überleben sichern, indem sie ihren Wirtspflanzen Wasser und Nährstoffe entziehen. Werden Nutzpflanzen befallen, sind oft hohe Ertragseinbußen die Folge. Die Pflanzen produzieren zudem große Mengen an Samen, die auch mehrere Jahre im Boden überdauern können, was sie zu einer doppelten Bedrohung für die globale Landwirtschaft macht.

Das Verständnis der Blühinduktion des Parasiten könnte ein Schlüssel zu seiner Bekämpfung sein.

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME