Contact Press / Media

Prof. Dr. Christoph Schäfers

Institutsleiter

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME

Auf dem Aberg 1

57392 Schmallenberg

Telefon +49 2972 302-270

Prof. Schäfers, womit hat ihr Einstieg bei Fraunhofer begonnen?

Nach meinem Studium der Biologie in Münster und Mainz und Promotion in der Ökotoxikologie hatte ich meine erste Anstellung 1992 beim Institut für Biochemische Forschung und Analytik IBFA, bei dem ich den Fortbildungskurs Umweltanalytik und Ökotoxikologie für Ingenieur:innen und Naturwissenschaftler:innen konzipierte und zunächst allein durchführte. Zur praktischen Veranschaulichung des theoretisch Vermittelten nahm ich Kontakt zum Fraunhofer-Institut in Schmallenberg auf. Beim Besuch 1994 wurde auch die neue Fließgewässeranlage vorgestellt, die zufällig exakt der Vision entsprach, die ich während meiner Diplomarbeit entwickelt hatte, und für diese Anlage wurde eine Postdoc-Stelle für ein Jahr angedacht, auf die ich mich spontan bewarb.

Um der Verantwortung meines Kurses beim IBFA gerecht zu werden, konnte ich mit einer halben Stelle für zwei Jahre bei Fraunhofer-Institut für Umweltchemie und Ökotoxikologie IUCT starten. Dadurch stand für eine Freiland-Untersuchung über alle Jahreszeiten inklusiv Vorplanung und Auswertung ein längerer Zeitraum zur Verfügung. Das IBFA musste am Standort Quedlinburg nach einem Jahr schließen, und ich erhielt vom IUCT die Möglichkeit, für ein halbes Jahr das Umweltbundesamt UBA in Berlin bei der Pflanzenschutzmittelzulassung zu unterstützen. Bei der Rückkehr nach Schmallenberg erhielt ich 1996 eine Laborleitung, um die gemachten Erfahrungen einzubringen.

Was hat ihre Karriere am stärksten befördert?

Sicherlich war genügend Offenheit und Selbstbewusstsein hilfreich, um sich bietende Gelegenheiten beim Schopf zu fassen, Verantwortung für das Übertragene zu übernehmen und dadurch das Beste daraus zu machen. Gleichzeitig hatte ich immer Glück auf Vorgesetzte zu treffen, die mir neben ihrem Wissen viel Vertrauen schenkten und mir die Freiheit ließen zu gestalten: an der Uni Mainz Prof. Alfred Seitz und Prof. Roland Nagel, am IBFA Dr. Joachim Sonnenberg, am IUCT Prof. Werner Klein, am UBA Dr. A.W. Klein und am IME Prof. Andreas Schaeffer sowie Kollege Prof. Stefan Schillberg. Eine weitere Voraussetzung waren motivierte und motivierende Teams in Mainz, Quedlinburg und Schmallenberg.

Wie funktioniert das Geschäftsmodell des Bereichs Angewandte Oekologie?

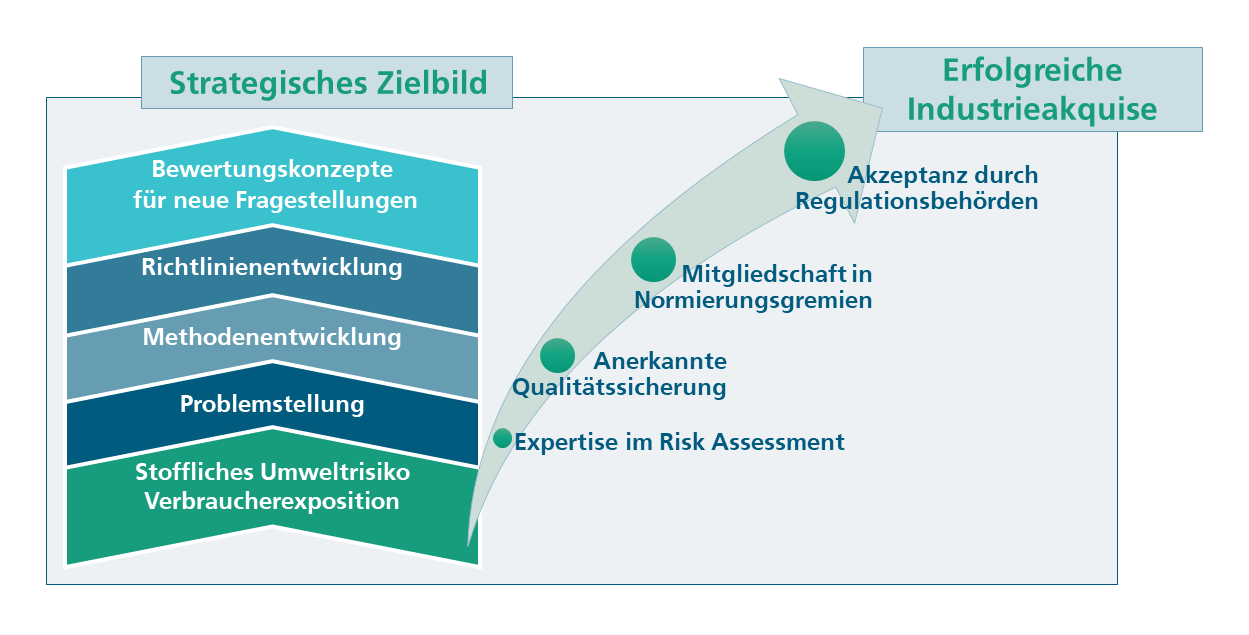

Unsere Themen sind die Umweltrisikobewertung von Stoffen und die Bewertung der Verbraucherexposition durch Stoffe in der Umwelt. Dazu identifizieren wir gemeinsam mit Regulationsbehörden und Industrieverbänden Problemstellungen, die mit Hilfe von wissenschaftlichen Daten bearbeitet werden können. Wir entwickeln spezifische Methoden zur reproduzierbaren Datenerhebung und -auswertung vom Überblicksscreening über gezielte Studien bis zur Umweltsimulation und -modellierung. Diese Methoden und Daten nutzen wir anschließend für die Richtlinienentwicklung. Für den wirtschaftlichen Erfolg sind unsere nachweisbare Expertise im Risk Assessment und unsere anerkannte Qualitätssicherung ebenso wichtig wie unsere aktive Mitarbeit in den Normierungsgremien und unsere wissenschaftliche Akzeptanz bei Industriekunden und Regulationsbehörden (Abb. 1).

Welche Richtlinien wurden und werden in Schmallenberg entwickelt?

Als Mitglied der OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) fish drafting group nimmt das Fraunhofer IME Schmallenberg (IME-AE) eine führende internationale Position bei der Entwicklung von chronischen Fischstudien ein. Wir sind durch die Teilnahme an der Überarbeitung, Entwicklung und/oder Validierung folgender Richtlinien beteiligt:

Bei Dr. Matthias Teigeler liegt die federführende Entwicklung und Validierung des sog. ZEOGRT (Zebrafish Extended One Generation Reproduction Test).

Zurzeit untersucht Dr. Sebastian Eilebrecht im Rahmen eines European Chemicals Agency (ECHA)-Projekts die Aussagekraft des transcriptomic Point of Departure (tPOD) als Alternative zur chronischen No Effect Concentration.

Für die Erfassung der Bioakkumulation und der Metabolite in Fischen (zur Schaffung der Bewertungsgrundlage im Verbraucherschutz) leistete Prof. Dr. Christian Schlechtriem wesentliche Beiträge:

An der Entwicklung und Modifikation von Wasser-Sediment-Tests mit Wasserpflanzen, Zuckmückenlarven, Amphipoden und Ringelwürmern ist Dr. Markus Simon beteiligt. Für den Umgang mit schwer zu testenden Substanzen und Gemischen wurden und werden Protokolle zur Testung von Water Accomodated Fractions (WAF), Säulenelutions- oder Passive Dosing-Verfahren entwickelt.

Für die Ermittlung des Bioabbaus in flüssiger Gülle wurden die experimentellen Grundlagen in der Abteilung Ökologische Chemie von Dr. Monika Herrchen, Dr. Boris Meisterjahn und Dr. Dieter Hennecke erarbeitet und im Bereich Nanomaterialien ist Dr. Boris Meisterjahn weiterhin aktiv in der Standardisierung:

Das Abbauverhalten von Chemikalien in Wasser, Wasser/Sediment und Böden (OECD 309, 308, 307) im Labormaßstab wurde in Schmallenberg von Dr. Prasit Shrestha weiterentwickelt, um auch schwer zu testende Substanzen damit untersuchen zu können. Der Transport von Substanzen mit dem Regenwasser in sogenannten Lysimetern (ungestörte Bodenkerne) wurde in Schmallenberg in den 90ern von Dr. Werner Kördel mitentwickelt. An der Entwicklung des TSCF (Transpiration Stream Concentration Factor) für die Bestimmung der Aufnahme über die Wurzel war das Institut mit Karlheinz Weinfurtner wesentlich beteiligt.

Im Analytikbereich wird der von Dr. Bernd Göckener entwickelte dTOP Assay (direct Total Oxidizable PFAS) zur Standardmethode.

Dr. Michael Klein entwickelte unter anderem das Pesticide Leaching Model (PELMO), welches aktuell für die Bestimmung der Mobilität von Stoffen genutzt wird.

Sie werden wesentlich über Industrieaufträge finanziert. Wie steht es mit der Unabhängigkeit?

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein. Obwohl wir einen hohen Anteil an Industriefinanzierung haben, ist unser größter Einzelkunde das Umweltbundesamt (Umweltprobenbank, Richtlinienentwicklung). Unsere Auftragsstudien werden von der Industrie finanziert, müssen aber von den Regulationsbehörden akzeptiert werden. Wir machen Fortbildungskurse für die Regulatoren (UBA, ECHA), um auf kritische Punkte bei der Studiendurchführung hinzuweisen. Unsere Ausrichtung muss streng wissenschaftlich sein, die Bewertung der Behörden erfolgt dann nach dem Vorsorgeprinzip. Die strenge Vertraulichkeit der Industriestudien ist unter allen Umständen zu wahren. Wir haben z.B. die weltweit größten Pflanzenschutzmittelhersteller als Kunden.

Wie bekommt die Institutsleitung die verschiedenen Forschungsbereiche und Fraunhofer IME-Standorte unter einen Hut?

Alle Standorte haben wesentliche Themenfelder, die in der Agrarproduktion fußen: seien es der biologische Pflanzenschutz, die Nutzung von Insekten für die Ernährung, die Entwicklung von Contained Farming-Systemen und Cultured Meat, Proteomforschung zur Optimierung der stofflichen Zusammensetzung in Pflanzenzellen oder die Risikobewertung von Dünge-, Tierarznei- und Pflanzenschutzmitteln in der Umwelt und der Nahrung. Methodisch sind zahlreiche Überschneidungen vorhanden. In allen Feldern spielen der Zellmetabolismus und der Einsatz molekularer Methoden inzwischen eine wesentliche Rolle. Deshalb formulieren wir aktuell mit Agrinomics ein Themen- und Methodenportal für alle molekularen Interaktionen im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Produktion und eröffnen uns eine systemische Sicht darauf. Stichworte für Nahrung und Gesundheit sind dabei Nutrigenomics, Toxicogenomics, und Venomics, für Umweltfragestellungen Exposom und Ecotoxicogenomics.

Wie steht das Fraunhofer IME künftig im Kontext der Fraunhofer-Gesellschaft da?

Unser Portal Agrinomics bearbeitet die basalen biologisch-chemischen Vorgänge der Bioökonomie und schafft die Grundlage für verfahrenstechnische Anwendungen. Dieses Alleinstellungsmerkmal bietet den anderen Fraunhofer-Instituten des kompetenzbezogenen Verbunds Ressourcentechnologie und Bioökonomie (VRB) Andockmöglichkeiten und ermöglicht (gemeinsame) Angebote im Rahmen der marktbezogenen Fraunhofer-Allianz Ernährungswirtschaft.

Durch die Einsicht der Institute der Fraunhofer-Allianz Chemie in die Notwendigkeit einer Technologiefolgenabschätzung und regulatorischen Stoffbewertung für die Umweltsicherheit steigt der Stellenwert des IME und gewährt neue Kooperationsmöglichkeiten, während die Umwelt im Fraunhofer-Gesundheitsverbund noch unterrepräsentiert ist.

Prof. Schäfers, Sie befinden sich ja schon im 7. Lebensjahrzehnt. Welche Ziele haben sie noch?

In meinen letzten vier Jahren als Institutsleiter geht es mir vor allem darum, integrative Themen zu erschließen und Strukturen zu schaffen im Sinne des Erhalts der Biodiversität als wichtigster Kenngröße der Nachhaltigkeit. Wissenschaftlich möchte ich die Erfassung und Bewertung immunökotoxischer Wirkungen voranbringen und ein molekulares Wirkungsscreening zur Vorhersage von Populationseffekten etablieren. Letzteres kann beispielsweise in einer zukünftigen Kreislaufwirtschaft für die Bewertung von Recyclaten eingesetzt werden. Das IME-AE möchte ich als führende wissenschaftliche Institution in der regulatorischen Umweltrisikobewertung übergeben. Für das gesamte IME möchte ich Agrinomics als gemeinsames Portal für eine systemische Gesamtsicht auf die landwirtschaftliche Produktion, ihre Produkte (Lebensmittel, Naturpharmaka, nachwachsende Rohstoffe) und die Möglichkeiten und Folgen des Anbaus sowie der Nutzung für Mensch und Umwelt entwickeln. Für die Fraunhofer-Gesellschaft und die gesamte menschliche Gesellschaft möchte ich dazu beitragen, Abschied von der Ressourcen übernutzenden Wachstumsideologie nehmen zu können und eine Klimaxökonomie nach ökologischem Vorbild anzustreben.