Kick-Off des Verbundprojekts »MagnI-SENSE«

Molekulare Biotechnologie

Im Februar 2025 startete das vom Fraunhofer IME koordinierte Verbundprojekt »MagnI-SENSE«. Neben dem Klimawandel stellen auch regulatorische Vorgaben hinsichtlich chemischer Pflanzenschutzmittel (PSM) die Landwirtschaft vor große Herausforderungen. Pflanzenkrankheiten können zu enormen Ernte- und Ertragsverlusten führen, weshalb PSM oft unumgänglich sind -- ein übermäßiger Einsatz solcher Mittel führt jedoch zu Biodiversitätsverlusten. Die Menge des PSM-Einsatzes muss demnach optimal an den tatsächlichen Bedarf im Krankheitsfall ausgerichtet sein.

MagnI-SENSE erforscht vier technische Innovationen, die zusammen ein Analyse- und Monitoringsystem für Landwirte zur Detektion von ertragsrelevanten Pflanzenkrankheiten vor Ort bieten. Durch präzisere Vorhersagen des Auftretens von Schadorganismen können entsprechende Handlungsempfehlungen für den reduzierten und zielgerichteten Einsatz von PSM ermöglicht werden. Landwirten soll es dadurch gelingen, die Ernteerträge zu maximieren und neben dem positiven ökologischen Aspekt auch erhebliche Kosten einzusparen.

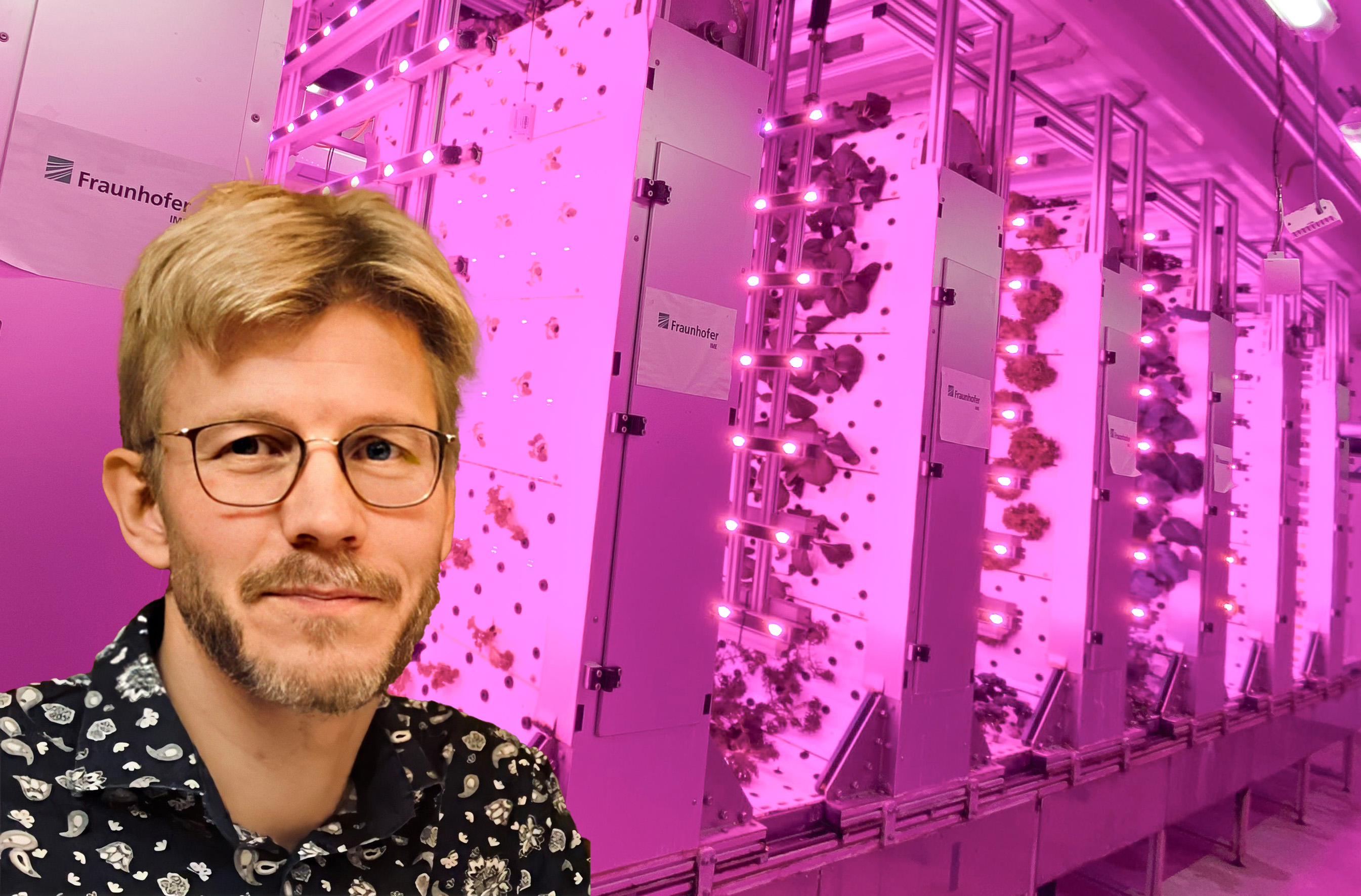

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME