Ihre Herausforderungen

Forschungsmotivation

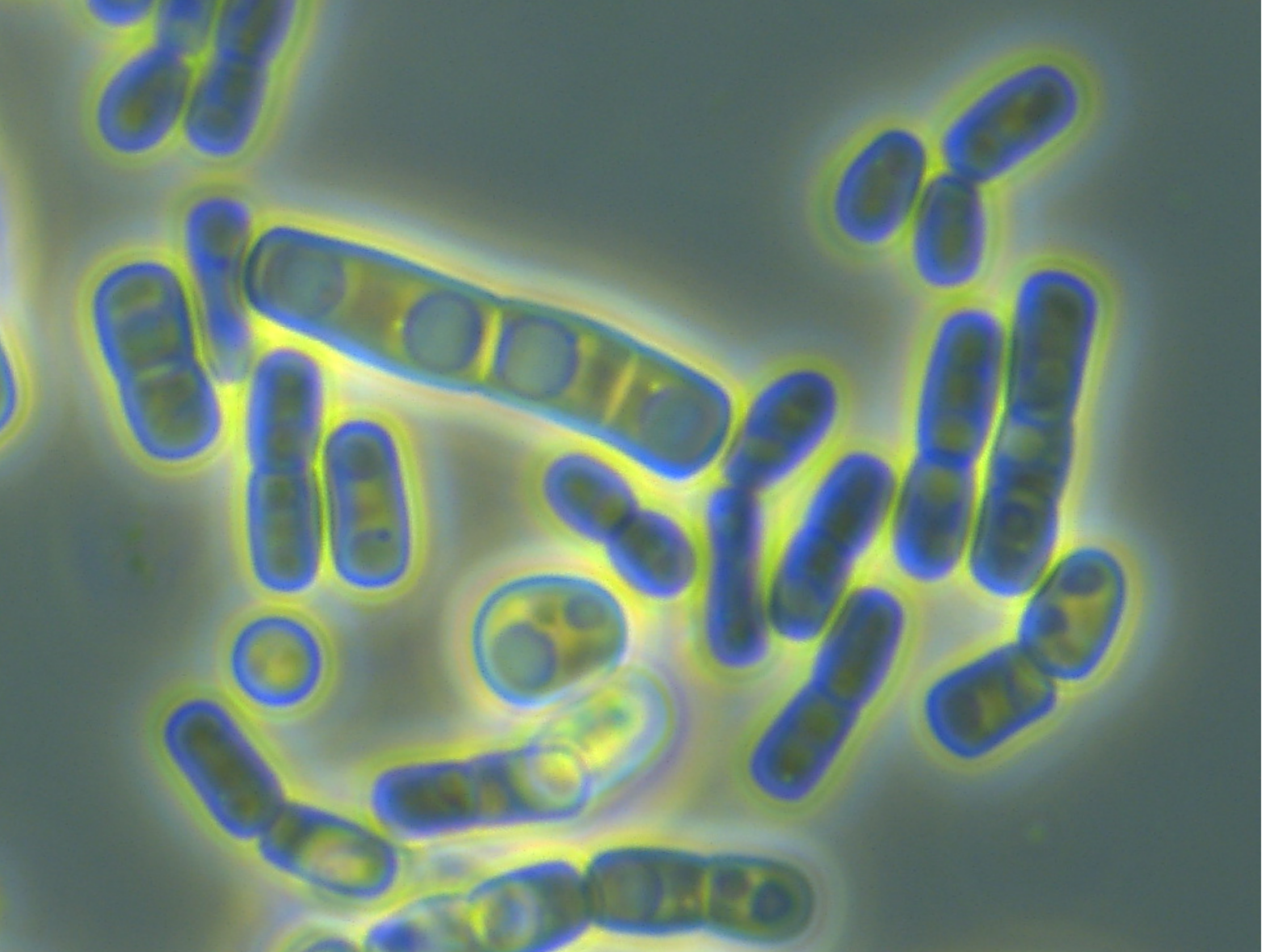

Durch die klimatischen Veränderungen unserer Zeit verstärken sich die Wetterextreme, was wiederum zu vieldimensionalem Pflanzenstress führt. Unter dem Einfluss langer Hitze- und Trockenperioden sowie Extremniederschlägen sind heimische und neue Pflanzenschädlinge auf dem Vormarsch. Hierzu gehören pilzliche Erreger, die die Ertragssicherung von Grundnahrungsmitteln im Öko- und konventionellen Landbau beeinträchtigen. Die Resistenzbildungen dieser Erreger konfrontieren die Landwirtschaft mit zunehmenden Problemen. Es braucht alternative antifugale Pflanzenschutzmittel.

Chancen und Herausforderungen der Landwirtschaft

Ca. 35 Prozent der Fläche Deutschlands werden für den Anbau von Agrarrohstoffen genutzt. Dabei erreicht die konventionelle Landwirtschaft hohe Erträge vor allem durch die Nutzung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel (csPSM) und Agrochemikalien und ist für nahezu die gesamte Belastung der Umwelt mit csPSM verantwortlich. Dies führt zu einem Verlust an Biodiversität, der Vernichtung von Lebensräumen und der Manifestation von Pestiziden in Nahrungsketten. Die kontinuierliche und einseitige Ausbringung dieser Mittel führt außerdem zu einem fehlgeleiteten Selektionsdruck, der die Bildung von Resistenzen in den jeweiligen Schadorganismen verursacht.

Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, ist eine Neuausrichtung der landwirtschaftlichen Systeme in Richtung einer bioökonomisch verträglichen, nachhaltigen Lebensmittelproduktion unumgänglich. In der »Zukunftsstrategie ökologischer Landbau« formuliert die Bundesregierung das Ziel, bis 2030 den organischen Landbau um mehr als das doppelte der zurzeit ökologisch bewirtschafteten Fläche zu erweitern.

Diese Anbauform erreicht jedoch durchschnittlich knapp 20 Prozent niedrigere Erträge als die konventionelle Landwirtschaft. Dazuhin unterliegt die Ertragsstabilität größeren Schwankungen. Folglich muss bei der Umgestaltung zu umweltverträglichen Agrarsystemen der ökologische Landbau seine Produktivität aufrechterhalten, wenn nicht sogar steigern und Resilienz gegenüber Klimawandel-assoziierten Faktoren aufbauen, um tragfähig zu sein.

Ein wesentlicher Faktor für Ertragsausfälle sind Pilzkrankheiten. Doch gerade dem ökologischen Landbau mangelt es an Bekämpfungsmitteln. Folglich besteht ein dringender Bedarf an geeigneten biobasierten Produkten zur Behandlung dieser Pilzkrankheiten. Die Entwicklung solcher Produkte muss auf einem wissenschaftlichen Fundament stehen, welches gewährleistet, dass ihre jeweilige Anwendung auf gesundheitlicher und ökologischer Ebene den Standards und Verordnungen der EU entspricht.

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME