Forschungsmotivation

Die Futtermittelproduktion zerstört Ökosysteme weltweit. Insekten stellen eine hochwertige Alternative zu klassischen Futtermitteln dar. Durch die Verwertung von industriellen Reststoffen ermöglichen die Insekten eine Kreislaufwirtschaft und schließen so die entstehende Proteinlücke. Das Fraunhofer IME entwickelt automatisierte Produktionssysteme, um die Produktionsvolumina zu skalieren und ermöglicht so wettbewerbsfähige Kosten.

Die voranschreitende Entwaldung des Amazonas-Regenwaldes ist auf die globale Soja-Nachfrage der Viehzucht zurückzuführen. In Aquakulturen kommt zudem Fischmehl zum Einsatz – einer der Gründe für die Überfischung der Meere. Angesichts der steigenden Weltbevölkerung und der global steigenden Nachfrage nach Fleisch und Fisch werden neue Futtermittel benötigt, um die aufkommende Proteinlücke zu schließen und den Flächenbedarf für Bioressourcen zu vermindern.

Insekten als Futtermittel

Insekten zeichnen sich durch ihre hohe Ressourceneffizienz aus. Verglichen mit Säugetieren kommen sie mit einem Bruchteil an Wasser und Fläche aus. Da sie mit Nahrungsmittelresten gefüttert werden können, wird dabei keinerlei zusätzliches Futtermittel für die Insekten benötigt. So könnten mithilfe der Larve der Schwarzen Soldatenfliege (Hermetia illucens) die EU-weit 88 Millionen Tonnen Lebensmittelreste zu einem hochwertigen Futtermittel verarbeitet werden. Das anspruchslose Insekt könnte sogar Nährstoffe aus Gülle und Klärschlamm zurückgewinnen.

Das aus den Larven der Soldatenfliege gewonnene Proteinmehl besitzt ein ausgewogenes Aminosäurenprofil, was es zu einem attraktiven Ersatz für Fischmehl macht. Durch die Verwendung von Insektenproteinen an Stelle von Fischmehl wird in Aquakulturen zusätzlich das Risiko für den Befall von marinen Krankheitserregern reduziert.

Wirtschaftlichkeit entscheidend für Marktdurchdringung

Der weltweit produzierte Fisch stammt inzwischen zu etwa der Hälfte aus Aquakulturen. Der hohe Kostenanteil der Futtermittel (etwa 50 Prozent) macht die Fischzucht besonders sensibel für steigende Futtermittelpreise. So muss der Preis der Insekten mit einem Fischmehlpreis von etwa 1.500 € pro Tonne konkurrieren.

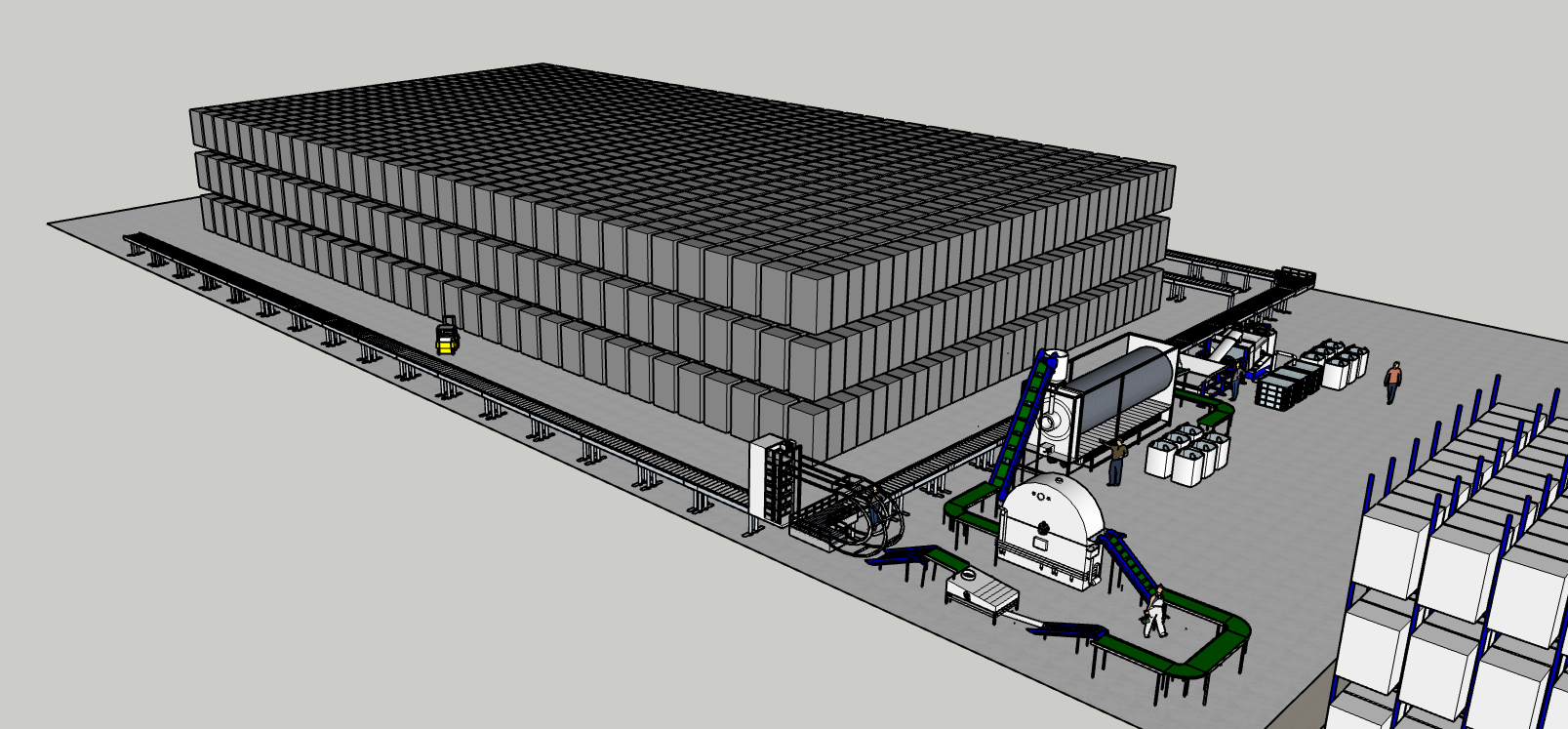

Die kleinskalige Insektenproduktion wird durch die Kosten des verwendeten Futtersubstrats und die Lohnkosten bestimmt. Dabei lassen sich die Kosten für das Futtersubstrat durch Verwendung von Reststoffen auf ein Minimum reduzieren. Das Gesetz der Massenproduktion und die damit verbundenen Skaleneffekte sind schließlich ein Mittel, um die verbleibenden Gesamtkosten auf eine hohe Produktionsmenge zu verteilen. Die großskalige Insektenproduktion in zentralisierten Fabriken benötigt jedoch hochautomatisierte Produktionstechnik, die einhergeht mit millionenschweren Investitionen, die bislang nicht getätigt werden. Zudem fallen die organischen Nebenströme wie Siedlungsabfälle verteilt an. Der Transport zu wenigen, zentralisierten Fabriken belastet die Umwelt und erhöht die Kosten.

Produktionstechnologie zur Kostensenkung

Am Institutsteil Bioressourcen des Fraunhofer IME zielt die Entwicklung neuer Produktionstechnik für die Insektenzucht daher auf mittelständische Anwender ab. Diese umfassen landwirtschaftliche Betriebe, Unternehmen der Lebensmittelindustrie und regionale Entsorgungsbetriebe. Damit diese Anwender lokal Reststoffe verwerten können, erfordert es investitionsarme Anlagen mit geringem Personalbedarf. Fachwissen zum Lebenszyklus der Insekten, das bei Entomologen und in wissenschaftlicher Literatur vorhanden ist, muss dem Anwender vereinfacht und kostengünstig zur Verfügung gestellt werden.

Zur Verringerung der Komplexität wird die Insektenproduktion zunächst in die Reproduktion neuer Fliegenlarven und die Mast dieser Larven geteilt. Der Anwender bezieht die Junglarve, sodass er sich auf die Verwertung seiner Nebenströme im Mastprozess fokussieren kann. Eine Produktionssteuerung, die die Luftparameter wie Temperatur, Feuchtigkeit und Sauerstoffanteil kontrolliert, sorgt für optimale Lebensbedingungen der Fliegenlarven. Die Überwachung der Larvenmast mittels Computer Vision-Algorithmen erlaubt ein voll automatisiertes Monitoring. Das Zusammenführen der Sensordaten in einer Cloud-Software und die Auswertung mittels maschinellem Lernen ermöglicht eine optimierte Prozessführung für jedes Substrat. Der Anwender bekommt spezifische Anweisungen von der Expertensoftware über eine Weboberfläche. Durch das digitale Abbild des Insektenlebenszyklus kann der Protein- und Fettanteil sowie das Aminosäureprofil vorhergesagt werden. Durch die Steuerung der Zusammensetzung der Insektenlarven hat das Futtermittel schließlich positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Tiere, an die sie verfüttert werden. Die Insekten reduzieren so neben dem Bedarf an Bioressourcen auch den Bedarf an Antibiotika.

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME