Motivation und Problemstellung

Influenzaviren der Gattungen A und B verursachen bei Gesunden in der Regel unkomplizierte fieberhafte Infekte der oberen Atemwege mit respiratorischen Beschwerden. Im Fall von schwerwiegenden Verläufen kann es jedoch zu Komplikationen kommen, wie der Ausbildung einer primären Influenzapneumonie oder bakteriellen Sekundärinfektionen, die zum Tod des Patienten führen können. Durchschnittlich sterben in Deutschland jedes Jahr etwa 1000 Menschen an einer Influenzainfektion.

In Deutschland sind mit M2-Ionenkanalblockern und Neuraminidaseinhibitoren zwei Wirkstoffklassen zur Therapie der Grippe zugelassen. Die große genetische Flexibilität der Viren bedingt jedoch die Gefahr einer schnellen Resistenzentwicklung. Aufgrund der hohen Prävalenz von Resistenzen bei den aktuell zirkulierenden Influenzaviren werden M2-Ionenkanalblocker jedoch nicht mehr für die antivirale Behandlung empfohlen. Zur Anwendung kommen daher fast ausschließlich Neuraminidaseinhibitoren. Doch auch für diese Wirkstoffklasse wurden bereits zahlreiche Resistenzen beschrieben. 2009 waren über 90% der saisonal zirkulierenden H1N1-Influenzaviren resistent gegenüber Oseltamivir. Neben den auftretenden Resistenzen stellt auch die Entstehung eines neuartigen pandemischen Virus eine große Bedrohung dar.

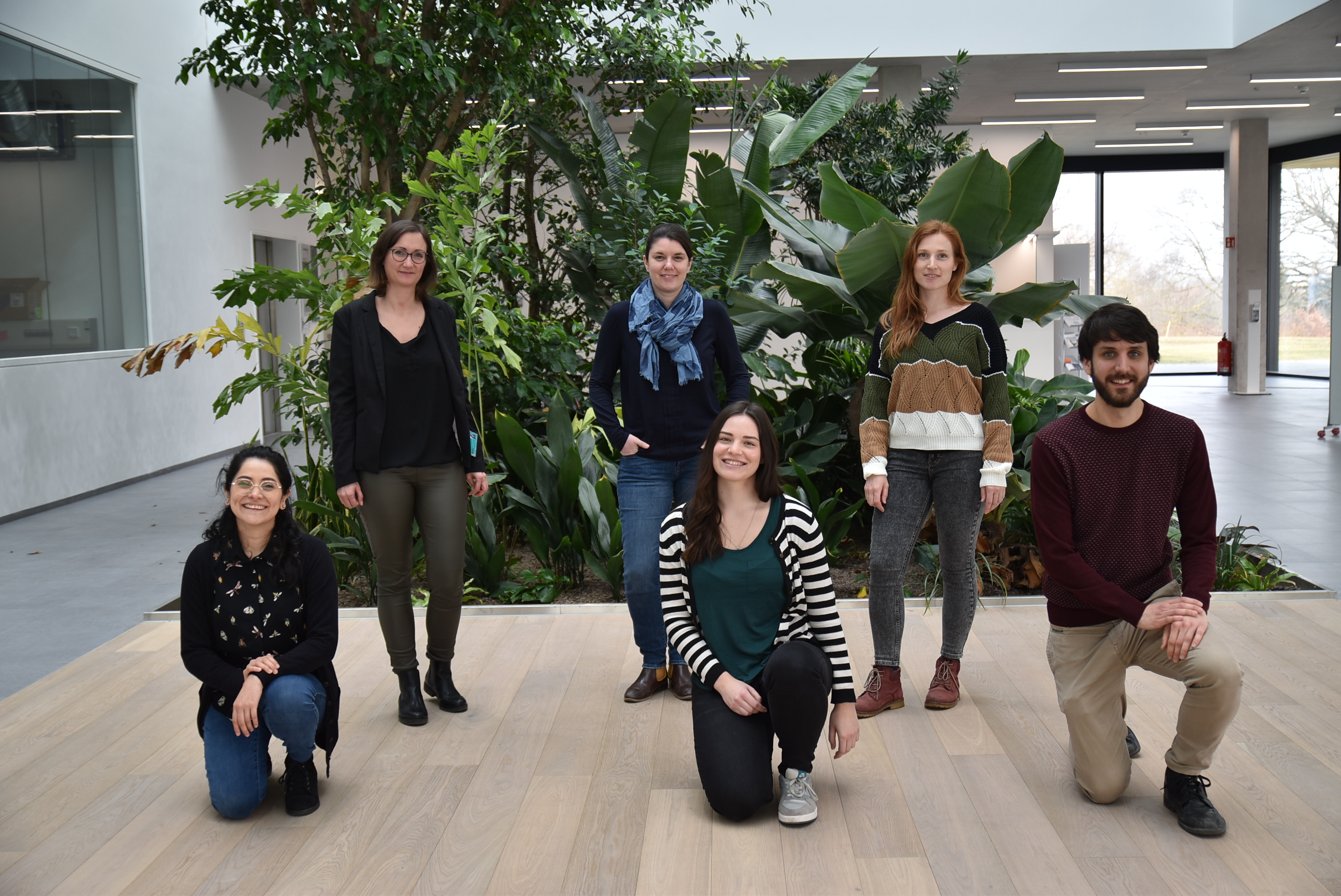

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME