Die Bodengesundheit ist ein wichtiger Faktor für eine nachhaltige Landwirtschaft und muss erhalten und gefördert werden. Bodenmikroorganismen sind integrale Bestandteile des Bodens und spielen eine wesentliche Rolle in biogeochemischen Kreisläufen von Nährstoffen wie Kohlenstoff, Stickstoff oder Phosphor. Sie fördern den Abbau organischer Substanz und damit die Humusbildung und sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Bodengesundheit. Landwirtschaftliche Böden sind vielfältigen Belastungen durch Chemikalien wie Pflanzenschutzmitteln, Bioziden oder Veterinärpharmazeutika ausgesetzt. In der Folge kann die Resilienz und damit die Fähigkeit der Bodenmikroorganismen auf Stressoren wie auch den Klimawandel zu reagieren deutlich abnehmen. Entsprechend ist es ein Anliegen der Europäischen Kommission, den Leitfaden zur Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln für Bodenorganismen zu aktualisieren.

Um das grundlegende Schutzziel »Erhalt der biologischen Vielfalt im Boden« auch für Mikroorganismen zu erreichen, hat das Fraunhofer IME in Kooperation mit dem Umweltbundesamt (UBA) das Projekt MICROSOIL durchgeführt. Ziel des Projekts war es aussagekräftige Testsysteme und Endpunkte zu identifizieren, um die Bewertung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln, Bioziden und Tierarzneimitteln auf Mikroorganismen in landwirtschaftlichen Böden realistisch abzubilden.

Es wurden drei Forschungsziele von Seiten des Umweltbundesamtes formuliert:

- Identifikation von geeigneten Methoden zur Erfassung von Veränderungen der Bodenfunktion und der Struktur des Bodenmikrobioms, also der Gemeinschaft aus Bakterien, Pilzen und Archaeen

- Untersuchung der Auswirkungen von Antibiotika in Tierarzneimitteln auf die Entwicklung von Resistenzgenen bei Bodenmikroorganismen

- Untersuchung des Einflusses von Mehrfachanwendungen von Pflanzenschutzmitteln und Hintergrundbelastungen auf den mikrobiellen Schadstoffabbau in Böden

Auswirkungen auf Funktion und Struktur von mikrobiellen Bodengemeinschaften

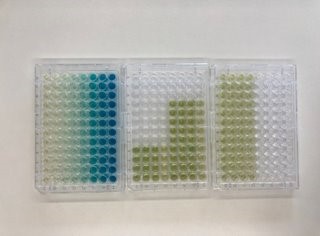

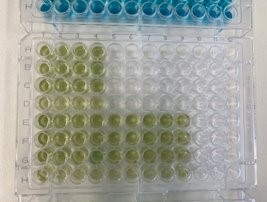

Bei der aktuellen Risikobewertung für Pflanzenschutzmittel wird davon ausgegangen, dass die mikrobiellen Gemeinschaften im Boden und ihre Ökosystemleistungen nicht gefährdet sind, wenn die vorhergesagte Umweltkonzentration nach 100 Tagen Stickstoff-Transformation (OECD Richtlinie 216) nicht mehr als 25 % beeinträchtigt. Auf Basis einer Literaturrecherche wurden fünf Methoden identifiziert, die geeignet erscheinen den momentan regulatorisch relevanten Test, die Stickstoff-Transformation, in einer Umweltrisikobewertung zu ersetzen oder zu ergänzen. Die Empfindlichkeit der einzelnen Methoden wurde mit sechs Testsubstanzen in drei natürlichen Referenzböden untersucht. Auf Grundlage unserer Ergebnisse wird empfohlen, die Risikobewertung der ersten Stufe um eine zusätzliche Testmethode zur Enzymaktivität (ISO 20130: Messung von Enzymaktivitätsmustern in Bodenproben mit kolorimetrischen Substraten in Mikrotiterplatten, 2021), bei der die von Bakterien freigesetzten Exoenzyme betrachtet werden, und eine Testmethode mit arbuskulären Mykorrhizapilzen (symbiontische Pilze) (ISO 10832: Wirkung von Schadstoffen auf Mykorrhizapilze – Sporenkeimtest, 2011) zu erweitern. Auch ein molekularbiologischer Ansatz (Automatisierte rRNA-Intergenic-Spacer-Analyse - ARISA) zur Bewertung der Auswirkungen auf die Struktur der Mikroorganismengemeinschaft wird empfohlen, muss aber vor der Einführung in ein Umweltbewertungsschema weiter erforscht werden.

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME