Epigenetische Variation bei früh und spät blühenden Pflanzen des Russischen Löwenzahns bietet Einblicke in die Regulierung der Blütenbildung Taraxacum koksaghyz: Funktionen in Stressreaktionen und im Sekundärstoffwechsel

Kai-Uwe Roelfs

»Das Verständnis der Blütezeitkontrolle bei Löwenzahn wird die Transformation von der Wildpflanze zur Kulturpflanze unterstützen und die Entwicklung von Sorten mit verkürztem Lebenszyklus ermöglichen, um die steigende Nachfrage nach Naturkautschuk zu decken«

Der Löwenzahn Taraxacum koksaghyz zeigt ein vielversprechendes Potenzial als natürliche Kautschukquelle in der gemäßigten Klimazone. Die Umwandlung dieser Wildpflanze zur Kulturpflanze ist jedoch mit einigen Herausforderungen verbunden. Ein wesentliches Hindernis ist die Notwendigkeit einer längeren Kälteexposition, auch Vernalisation genannt, um bei den meisten T. koksaghyz Pflanzen die Blütenentwicklung auszulösen. Ein vertieftes Verständnis der Blühkontrolle beim Löwenzahn ist entscheidend für die Züchtung von Sorten, die ohne Vernalisation auskommen, kürzere Lebenszyklen haben und die Samenproduktion verbessern. Damit könnte ein wichtiger Beitrag zur Deckung der steigenden Nachfrage nach Naturkautschuk geleistet werden.

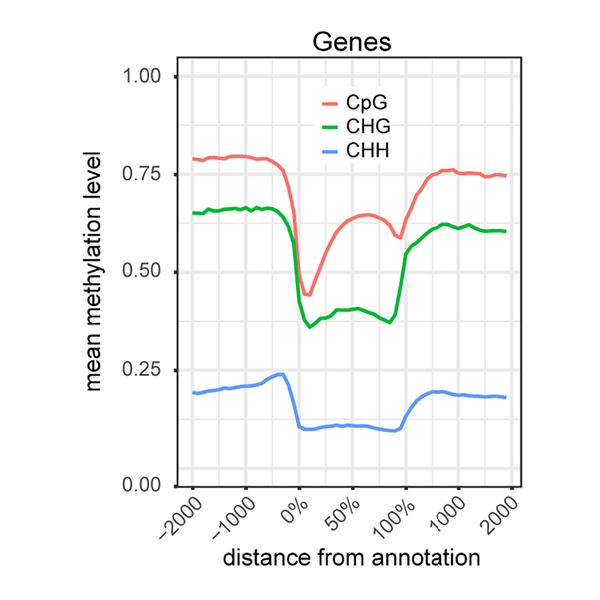

Mit einer Kombination aus epigenetischen und transkriptomischen Analysen haben Forschende des Fraunhofer IME in Münster Kandidatengene identifiziert, die mit der Vernalisation und dem Zeitpunkt der Blütenentwicklung korrelieren. Die vergleichende Analyse von früh blühenden Pflanzen und spät blühenden Kontrollen zeigte signifikante Unterschiede in den Methylierungsmustern, insbesondere an genischen CpG-Methylierungsstellen, sowie in den Expressionsprofilen von Genen, die an der Vernalisation und am Photoperiodismus beteiligt sind. Die Liste der Kandidatengene, die die Blütezeit regulieren, konnte durch die Integration von Datensätzen aus der Bisulfit-Sequenzierung des gesamten Genoms (WGBS) und der methylierungsbasierten Spaltung (MACE) von früh- und spätblühenden Pflanzen weiter verfeinert werden. Dieser Genatlas, der das multiparametrische und quantitative Merkmal der Blütenentwicklung erfasst, dient als Grundlage für eine erste Untersuchung der Regulationsmechanismen, die die Blütezeit von T. koksaghyz steuern. Eine Übertragung der Ergebnisse auf andere Kulturpflanzen derselben Gattung ist denkbar.

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME