Bodenprobenahme – Grundlage für den Bodenschutz

Probenahme für die Umweltprobenbank

Seit Herbst 2002 führt das Fraunhofer IME die Bodenprobenahmen für die Umweltprobenbank des Bundes (UPB) durch. Ziel dieser Probenahmen ist die langfristige und veränderungsfreie Archivierung von Bodenproben. Diese werden in einer reinen Stickstoffatmosphäre bei etwa -150 °C gelagert.

Die Probenahme erfolgt bundesweit an elf Standorten mit unterschiedlicher Nutzung (Wald-, Acker- und Parkflächen) in einem vierjährigen Rhythmus. Die Flächen sind fest markiert und durch vertragliche Vereinbarungen gegen Veränderungen geschützt. Die Proben werden im September und Oktober entnommen.

Von jeder Probenahmefläche werden Mischproben für drei Bodenhorizonte erstellt: Humusauflage bzw. Wurzelfilz, Oberboden und Unterboden. Dazu werden 16 systematisch verteilte Einzelproben entnommen. Die Probenahmefläche wird zunächst in ein 4 x 4 Raster unterteilt, wobei jede Rastereinheit wiederum in ein 4 x 4 Unterraster gegliedert wird (Abb.1). Je Horizont werden ca. 5 kg Frischmasse (Auflage, Wurzelfilz) bzw. 15 kg (Ober- und Unterboden) entnommen.

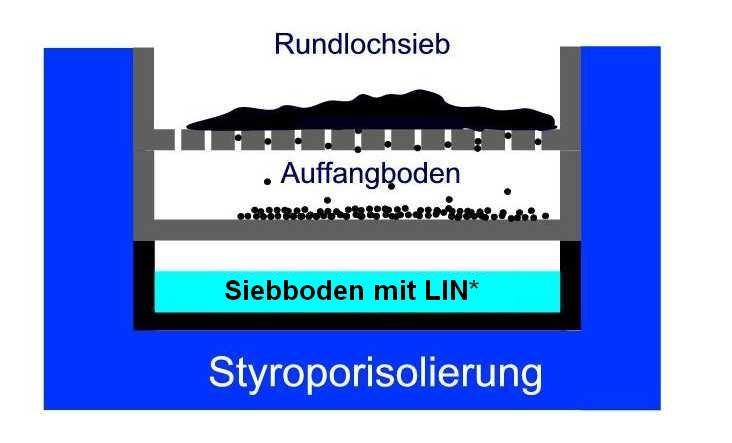

Die Entnahme erfolgt volumenbezogen: Der Auflagehorizont wird mit einem Stechrahmen bis zur Obergrenze des Mineralbodens beprobt (Abb. 2), der Ober- und Unterboden wird mit einem teilbaren Hülsenbohrer (Split-Tube-Sampler) aus der zuvor freipräparierten Fläche entnommen (Abb. 3). Anschließend werden die Proben im Gelände gesiebt (5 mm für Auflage/Wurzelfilz, 2 mm für Mineralboden) und bereits währenddessen mit Flüssigstickstoff eingefroren (Abb. 4). Danach erfolgt die Lagerung in Edelstahlbehältern über Flüssigstickstoff.

Anschließend wird das Material horizontweise in Edelstahlbehälter überführt und in einem Lagertank über Flüssigstickstoff gelagert. Durch diese Vorgehensweise ist sichergestellt, dass die Proben bereits ca. eine Stunde nach der Probenahme in die Lagerung über Flüssigstickstoff überführt sind und eine chemische und biologische Veränderung der Proben weitgehend ausgeschlossen ist. Alle Details der Probenahme werden in einem Probenahmeprotokoll dokumentiert.

Die über Flüssigstickstoff gelagerten Proben werden im Labor unter Einhaltung der Kühlkette aufbereitet. Das Material wird in einem mit Flüssigstickstoff gekühlten Mischer homogenisiert. Anschließend wird das Probenmaterial in Einzelarchivproben (ca. 100 g Frischgewicht bei Mineralboden und ca. 50 g für Auflage und Wurzelfilz) aufgeteilt und in 100 ml Duranglasflaschen in das Archiv der Umweltprobenbank eingelagert. An jeweils vier Teilproben werden grundlegende Bodeneigenschaften bestimmt: Korngrößenzusammensetzung, pH-Wert und Kohlenstoffgehalt sowie der Wassergehalt. Die über Flüssigstickstoff unter kontrollierten Bedingungen gelagerten Proben ermöglichen dadurch auch retrospektive Untersuchungen auf unterschiedliche Kontaminanten.

Weitere Informationen zur Umweltprobenbank des Bundes

Probenahmen für die Ermittlung von Hintergrundwerten sowie für die Belastung landwirtschaftlicher Böden

Zwischen 2022 und 2024 erfolgten Probenahmen für zwei Projekte des Umweltbundesamtes:

- Ermittlung von Hintergrundwerten für PFAS und Mikroplastik.

- Untersuchung der Belastung landwirtschaftlicher Böden durch Pflanzenschutzmittel, Biozide und Tierarzneimittel.

Vor der Probenahme wurden für jedes Projekt Probenahmekonzepte erstellt, die Kriterien wie Repräsentativität, Flächenakquisition, Probenaufbereitung und -lagerung definierten. Als Repräsentanzkriterium wurde die Nutzung als Acker bzw. Grünland für die Hintergrundwerte und für die Belastung landwirtschaftlicher Böden zusätzlich Obst- und Weinbau ausgewählt. Die Standorte wurden entsprechend ihrer Verteilung auf die einzelnen Bundesländer festgelegt. Weiterhin wurde der Humusgehalt der Böden soweit möglich als Repräsentanzkriterium berücksichtigt.

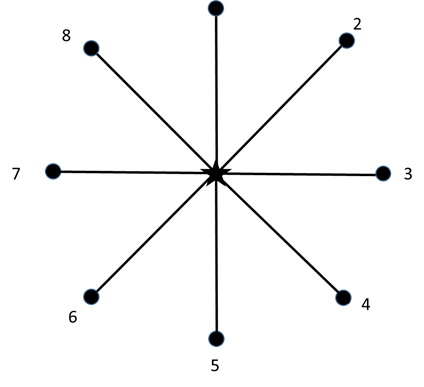

Die Entnahme der Bodenproben erfolgte mit der Satellitenmethode und entsprach der Vor-gehensweise z. B. bei der Bodenzustandserhebung BZE-Wald. Dazu wurden in der zu beprobenden Acker- oder Grünlandfläche um einen zentralen Punkt im Abstand von 10 m kreisförmig in mindestens acht Segmenten Teilproben entnommen. Das Bohrbild entsprach einer Kompassrose (Abb. 5).

Bei der Probenahme für die Hintergrundwerte musste auf eine möglichst kontaminationsfreie Probenahme geachtet werde. Das bedeutete, dass bei der Probenahme auf Kunststoffprodukte (z. b. Plastikeimer und -tüten) verzichtet werden musste. Auch bei der Kleidung wurde darauf geachtet soweit möglich nur Naturfasern zu verwenden, da »moderne« Funktionskleidung immer Kunststoffanteile und häufig auch PFAS enthält.

Die Probenahmetiefen variierten:

- Hintergrundwerte: 0-10 cm (Grünland), Pflughorizont (Acker: ca. 0-20 cm bis 0-30 cm).

- Belastung landwirtschaftlicher Böden: 0-5 cm und 5-20 cm (unabhängig von der Nutzung).

Für jede Fragestellung wurden je Standort und Probenahmetiefe ca. 5 kg feldfrischer Boden entnommen und gekühlt in das Fraunhofer IME transportiert. Die Probenahme erfolgte wie bei der Umweltprobenbank volumenbezogen mit einem Split-Tube-Sampler. Alle Details der Probenahme wurden auch bei diesen Projekten in einem Probenahmeprotokoll dokumentiert. Zusätzlich erfolgte an den Probenahmestandorten eine bodenkundliche Bohrstockansprache.

Im Labor wurden die Proben zur Bestimmung von PFAS und Mikroplastik auf 2 mm bzw. 5 mm gesiebt, eine Teilprobe bei max. 40 °C luftgetrocknet und an die Analysenlabore verschickt. Eine weitere Teilprobe wurde feldfeucht bei -20 °C als Rückstellprobe für weitere Untersuchungen eingefroren. Die Proben für die Belastung landwirtschaftlicher Böden wurden ebenfalls auf 2 mm gesiebt, eine Rückstellprobe eingefroren und Teilproben für die Analytik sowohl feldfeucht als auch luftgetrocknet gebildet.

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME