Heilpflanzen werden seit Jahrtausenden genutzt – mit steigender Tendenz

Seit Jahrtausenden spielen Heilpflanzen eine entscheidende Rolle in der medizinischen Versorgung des Menschen. In den letzten Jahrzehnten hat die weltweite Nutzung dieser wertvollen Pflanzen deutlich zugenommen. Diese Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Die Alterung der Bevölkerung, ein wachsendes Interesse an natürlichen und umweltfreundlichen Produkten sowie ein steigender Wunsch nach Selbstbehandlung. Marktforschungen prognostizieren für den globalen Markt der pflanzlichen Arzneimittel bis 2033 eine jährliche Wachstumsrate von etwa 11 Prozent. Bemerkenswert ist, dass der europäische Markt in den kommenden Jahren voraussichtlich zum zweitgrößten Markt nach dem asiatisch-pazifischen Raum heranwachsen wird. In Europa nimmt Deutschland als einer der führenden Verarbeiter von Arzneipflanzen eine Schlüsselrolle ein. Die hohe Bedeutung der stark mittelständisch geprägten Branche resultiert nicht nur aus der weltweit bedeutenden Produktion von Phytopharmaka, sondern auch aus einer starken Extraktions- und Vertriebsindustrie.

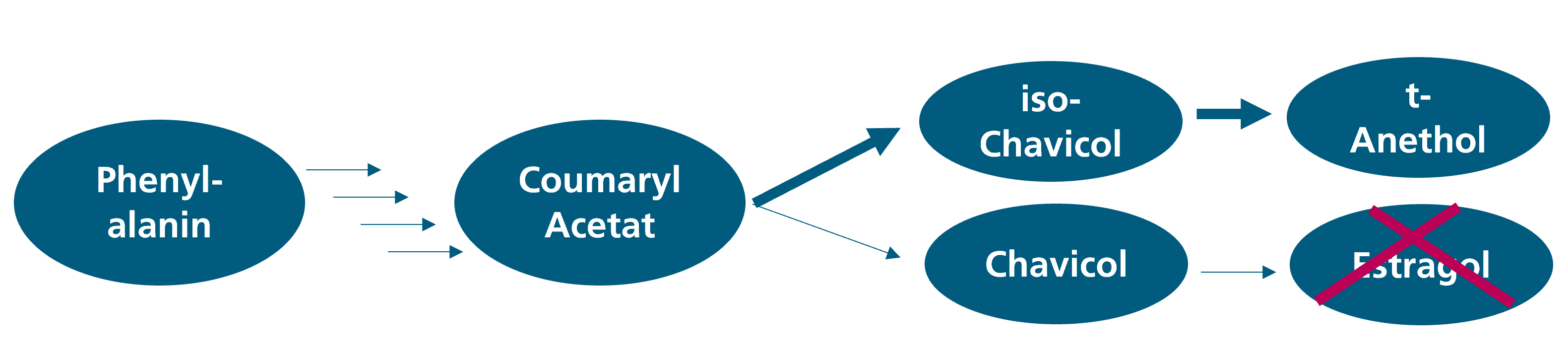

Die Versorgung mit Heilpflanzen sicherzustellen und ihre Bestände zu schützen, kommt eine große Bedeutung zu. Von etwa 50.000 bis 80.000 medizinisch genutzten Pflanzenarten sind rund 15.000 durch Übernutzung und Lebensraumzerstörung bedroht, während nur ca. 900 Arten kultiviert werden. Die Beschaffung pflanzlicher Rohstoffe wird zunehmend herausfordernd, u.a. durch Ernteausfälle infolge von Naturkatastrophen, die durch den Klimawandel zunehmen. Hochwertiges pflanzliches Ausgangsmaterial in reproduzierbarer Qualität ist jedoch entscheidend für die Bereitstellung von pflanzlichen Wirkstoffen und Wirkstoffmischungen. Die Züchtung neuer Sorten ermöglicht eine Anpassung an die Bedürfnisse des Marktes und fokussiert sich auf höhere Wirkstofferträge, die Eliminierung unerwünschter Inhaltsstoffe und die Toleranz gegenüber Stressfaktoren. Trotz jahrzehntelanger Kultivierung mancher Heilpflanzen blieben etwa 60 Prozent der großflächig angebauten Arten züchterisch unbearbeitet, da die Züchtung häufig zu minderwertigen Sorten mit geringen Erträgen und stark variierenden Wirkstoffgehalten führte. Im Gegensatz zu konventionellen Kulturpflanzen wie Mais oder Weizen steckt die moderne Heilpflanzenzüchtung noch in den Anfängen. Forschenden und Züchtenden fehlen grundlegende Daten zu den allermeisten Heilpflanzen, wie z. B. genetische Informationen, physiologische Bedingungen, Saatguteigenschaften und die Beziehung zwischen Qualität und Wirksamkeit und Anbaufaktoren.

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME