Bewertung des (Bio-)Abbaus von Mikroplastik: Wissenschaftliche und regulatorische Hürden

Biologische Abbaubarkeit neu ergründen: Wenn Mikroplastik auf Regulierung trifft

Mikroplastik ist selbst in den entlegensten Regionen der Erde nachweisbar. Regulierungen wie die neue REACH-Beschränkung der EU für synthetische Polymermikropartikel zielen darauf ab, die absichtliche Freisetzung dieser winzigen Kunststoffpartikel zu begrenzen. Einige Mikroplastikarten dürfen weiterhin in Produkten verwendet werden – vorausgesetzt, ihre biologische Abbaubarkeit kann mit spezifischen Testmethoden nachgewiesen werden. Die meisten dieser Testverfahren wurden jedoch ursprünglich für kleine, lösliche Moleküle entwickelt – nicht für feste, langlebige Kunststoffpartikel – weshalb die Methoden angepasst werden müssen, um die Abbaubarkeit von Mikroplastik realistisch bewerten zu können. Die Entwicklung geeigneter Verfahren, die den Abbau oder die Freisetzung von Umwandlungsprodukten unter umweltrelevanten Bedingungen nachweisen, bleibt jedoch eine wissenschaftliche und technische Herausforderung.

Am Fraunhofer IME arbeiten wir daran, die wissenschaftliche Grundlage für Tests zur biologischen Abbaubarkeit von Mikroplastik zu verbessern. In zwei Studien haben wir Polyharnstoff-(PUA)-Mikrokapseln untersucht, die im Kontext der neuen Regulierung als Mikroplastik gelten und häufig in der Landwirtschaft oder für Parfums ihren Einsatz finden. Der Abbau dieser Kapseln wurde mithilfe standardisierter Screening- und Simulationstests gemäß OECD-Richtlinien bewertet. Um den Abbauprozess präzise nachvollziehen zu können, wurden die Polymere mit 14C-Isotopen radioaktiv markiert. Um den natürlichen Alterungsprozessen unter Umweltbedingungen vor einer mikrobiellen Zersetzung nachzuahmen, erfolgte vor den Abbaustudien eine Bestrahlung mit simuliertem Sonnenlicht. Diese Kombination verschiedener Tests bildet mögliche Umweltprozesse ab, die in regulatorischen Bewertungen bisher nicht ganzheitlich berücksichtigt werden.

Photooxidation als Voraussetzung

Mikroplastik, das in die Umwelt gelangt, ist oft UV-Strahlung, Hitze, mechanischen Belastungen und chemischer Oxidation ausgesetzt. Solche abiotischen Belastungen gehen dem biologischen Abbau in der Regel voraus und können die Eigenschaften der Polymere so verändern, dass deren Umweltverhalten und Bioverfügbarkeit beeinflusst werden – ähnlich wie Holz, das erst unter Sonnenlicht und Regen verwittert, bevor Mikroorganismen und Pilze es zersetzen. Besonders die Photooxidation ist dafür bekannt, Mikroplastik in kleinere Fragmente zu zersetzen, die Oberflächenchemie zu verändern und dabei auch Transformationsprodukte zu erzeugen.

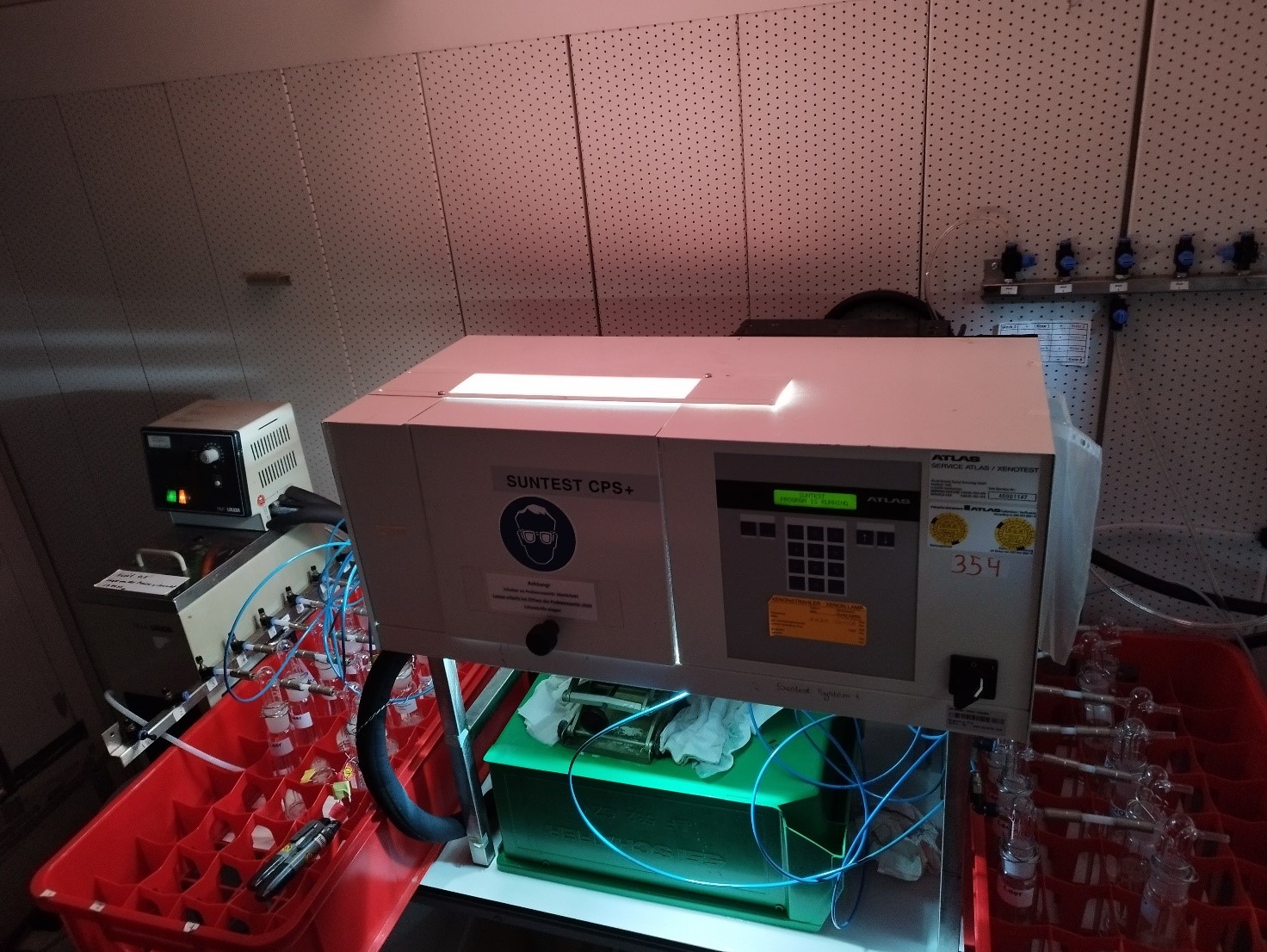

Um diese Umweltbelastungen zu simulieren, wurden die Testpolymere mit simuliertem Sonnenlicht bestrahlt (Abbildung 1) – sowohl in wässrigen als auch bodenbasierten Systemen – gemäß OECD TG 316 und der OECD Draft TG. Im Anschluss daran wurde der Bioabbau des bestrahlten Bioplastiks nach OECD TG 301B (Screening-Test; Abbildung 2) und OECD TG 307 (Simulationstest im Boden; Abbildung 3) durchgeführt. So konnte geprüft werden, ob die lichtinduzierte Alterung einen Einfluss auf den anschließenden biologischen Abbau hatte – im Vergleich zu unbehandelten Kontrollmaterialien.

Mikroplastik-Abbau auf der Spur: Radiomarkierung und sequentielle Filtration für mehr Klarheit

Eine der größten Herausforderungen beim Nachweis der biologischen Abbaubarkeit von Mikroplastik liegt in der eindeutigen Zuordnung des Polymerabbaus – insbesondere bei komplexen Produkten wie Pestizid-Mikrokapseln, bei denen die Polymerhülle oft 1-5 % der Formulierung ausmacht. Um die notwendige Spezifität zu erreichen, wurden 14C-markierte Polymere eingesetzt und die Bildung von 14CO₂ verfolgt, um die Mineralisierung des Polymeranteils eindeutig zu quantifizieren. Dies ermöglichte sowohl eine hohe Empfindlichkeit als auch ein klaren analytischen Endpunkt.

Zur Ergänzung der Mineralisierungsdaten kam eine sequentielle Filtrationsmethode zum Einsatz, um Veränderungen in der Partikelgrößenverteilung zu überwachen – ein Aspekt, der in Standardmethoden häufig vernachlässigt wird. Diese Analysen lieferten Einblicke in Fragmentierungsprozesse und die Freisetzung von Transformationsprodukten.

Unsere Ergebnisse zeigten, dass PUA-Mikrokapseln, die zuvor simuliertem Sonnenlicht ausgesetzt wurden, Fragmentierung und eine Verschiebung hin zu kleineren Partikelgrößen aufwiesen – ein Hinweis auf eine höhere mikrobielle Angreifbarkeit. Es konnte bewiesen werden, dass durch die Bestrahlung Verbindungen freigesetzt werden, die von Mikroorganismen mineralisiert und als Energiequelle genutzt werden konnten, was zu einer erhöhten Bildung von 14CO₂ im Vergleich zu nicht-bestrahltem Material führte.

Diese kombinierten analytischen Ansätze ermöglichen eine differenziertere Bewertung der biologischen Abbaubarkeit über die bloße Freisetzung von 14CO₂ hinaus. Gleichzeitig verdeutlichen sie die Relevanz von Zwischenabbauprozessen und abiotischer Vorbehandlung und zeigen, dass diese Faktoren für realitätsnahe Abbauszenarien wichtig sein können – bislang jedoch in den meisten regulatorischen Bewertungen fehlen.

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME